東京・奥多摩と日原鍾乳洞のある東日原を結ぶバスでの乗務員の会話を納めた映像です。

東京方言といってもなかなか標準語と混同されて理解されなくなってしまっていますが、その中でも多摩弁を少し話しているバスの車掌と運転士の会話です。訛りはかなり少ないので聞き取りやすいと思います。特徴的なのは単語よりも、のめっこい(なめらかな)ノリだと思います。

失敗や行き詰まった状況における「しょうがねーなぁ」というような諦めのようなところから来る笑いへの転換などが特徴的です。想像しづらいかと思いますが、多摩地区ここは同じ東京でも喧嘩っ早いと言われる江戸の下町方面との違いが見られます。

現在の多摩地区を見ると分かりづらいかもしれませんが、御門訴事件はじめかなりの苦労がこういった「諦念(諦め)からの笑い・自嘲」の風土を産んだように、私COTAはおじいちゃんとの話で感じています。富士山の噴火から来た赤土のせいか米を作れる農家は良い方で、米を作れる農家でも、子供達だけに与えて学校を卒業すると麦飯しか食べられなかったそうです。

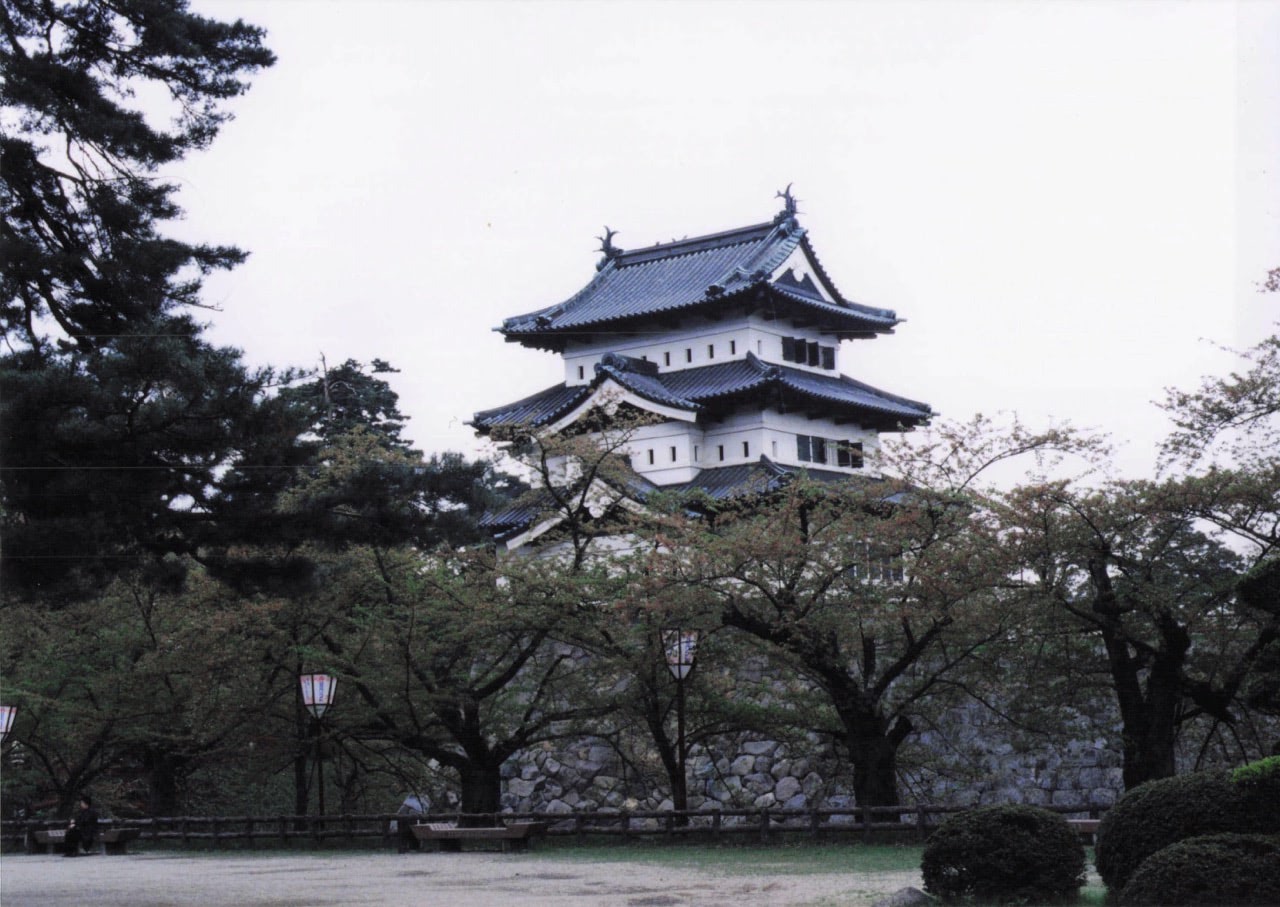

バスが走る日原街道も狭隘区間(狭い道路)であり、車の行き違いが難しい場所が多々あります。そういった場所に誘導員を設けて、バスが通る際にトランシーバーでやり取りをしながら車を止めて通しているというのがこの動画になります。うまくいかないとどうなってしまうかもこの動画冒頭のシーンで見ることができます。

現代のこの道路でさえかなりまともなもので、度重なる崩落で何度となく道路が作り直され、その険しさはチベットと呼んでも過言ではありません。その度重なる改良は現在旧旧旧旧旧旧道(第6期がバスで放送されているトンネル開通前の旧道)までが確認されているようです。日原集落の住民は学校に通うにも買い物に出るにも奥多摩駅方面まで過酷な道を日々通っていたことが想像できます。

そう考えてみるとこの狭隘区間を走るバスでもかなり快適になったことがわかります